दिल्ली में वायु प्रदूषण कुछ ऐसा है जिससे हम सभी दर्दनाक रूप से परिचित हैं — धुंध, धूल और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें। यह सब शहर के पर्यावरण पर हर चर्चा पर हावी सा लगता है। लेकिन हाल के निष्कर्ष बताते हैं कि खतरा यहीं खत्म नहीं होता। दिल्ली में पारा वायु प्रदूषण अब एक नया, अदृश्य खतरा बनकर उभर रहा है जो हर दिन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

हाँ, पारा, एक जहरीली भारी धातु जिसे हममें से ज्यादातर लोग थर्मामीटर या औद्योगिक कचरे से जोड़ते हैं, अब हमारी सांसों में घुल चुका है। अब यह केवल साधारण कण या धुंध नहीं रह गया; बल्कि यह एक धातु प्रदूषक है जो चुपचाप हमारे फेफड़ों पर हमला कर रहा है। सबसे चिंताजनक सवाल है: यह पारा हवा में आ कहाँ से रहा है? और हममें से हर कोई बिना जाने कितना पारा रोज़ाना अपनी सांसों में भर रहा है?

हालिया शोध से पता चला है कि दिल्ली केवल कण प्रदूषण से ही नहीं जूझ रही। यह भारत में पारा वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स में से एक है। कोयला जलाने वाले बिजली संयंत्रों और औद्योगिक उत्सर्जन से लेकर रोज़मर्रा के वाहनों के धुएँ तक, पारा वातावरण में छोड़ा जाता है और अन्य प्रदूषकों की तुलना में अधिक समय तक बना रहता है। यह ब्लॉग अध्ययन की गहराई में जाकर जांच करता है कि पारा क्या है, इसका स्रोत, इसके खतरे और दिल्ली के निवासियों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव।

यदि आप दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं या परिवार पालते हैं, तो इस अदृश्य खतरे को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यह आपकी हर दिन की सांसों से जुड़ा हुआ है।

पारा क्या है और इसके स्रोत?

पारा (Hg) एक जहरीली भारी धातु है जो कई रूपों में मौजूद होती है। इसमें एलिमेंटल पारा (Hg₀), अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक शामिल हैं। एलिमेंटल पारा कमरे के तापमान पर चाँदी-सफेद रंग की द्रव धातु होता है। इसे आमतौर पर थर्मामीटर, फ्लोरोसेंट लाइट और कुछ विद्युत स्विच में पाया जाता है। जब यह वातावरण में निकलता है तो लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है और भूमि या जल निकायों में जम सकता है, जहाँ यह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकता है।

पारा उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों में शामिल हैं:

- कोयला दहन: बिजली और ऊष्मा के लिए कोयला जलाना पारा उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है।

- औद्योगिक प्रक्रियाएँ: सीमेंट उत्पादन और धातु प्रसंस्करण जैसी औद्योगिक गतिविधियाँ पारा छोड़ सकती हैं।

- वाहन उत्सर्जन: विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन निकास गैसों के माध्यम से पारा उत्सर्जित करते हैं।

- कचरा जलाना: अपशिष्ट पदार्थों को जलाने से वायुमंडल में पारा निकल सकता है।

दिल्ली में पारा स्तर: बढ़ती चिंता

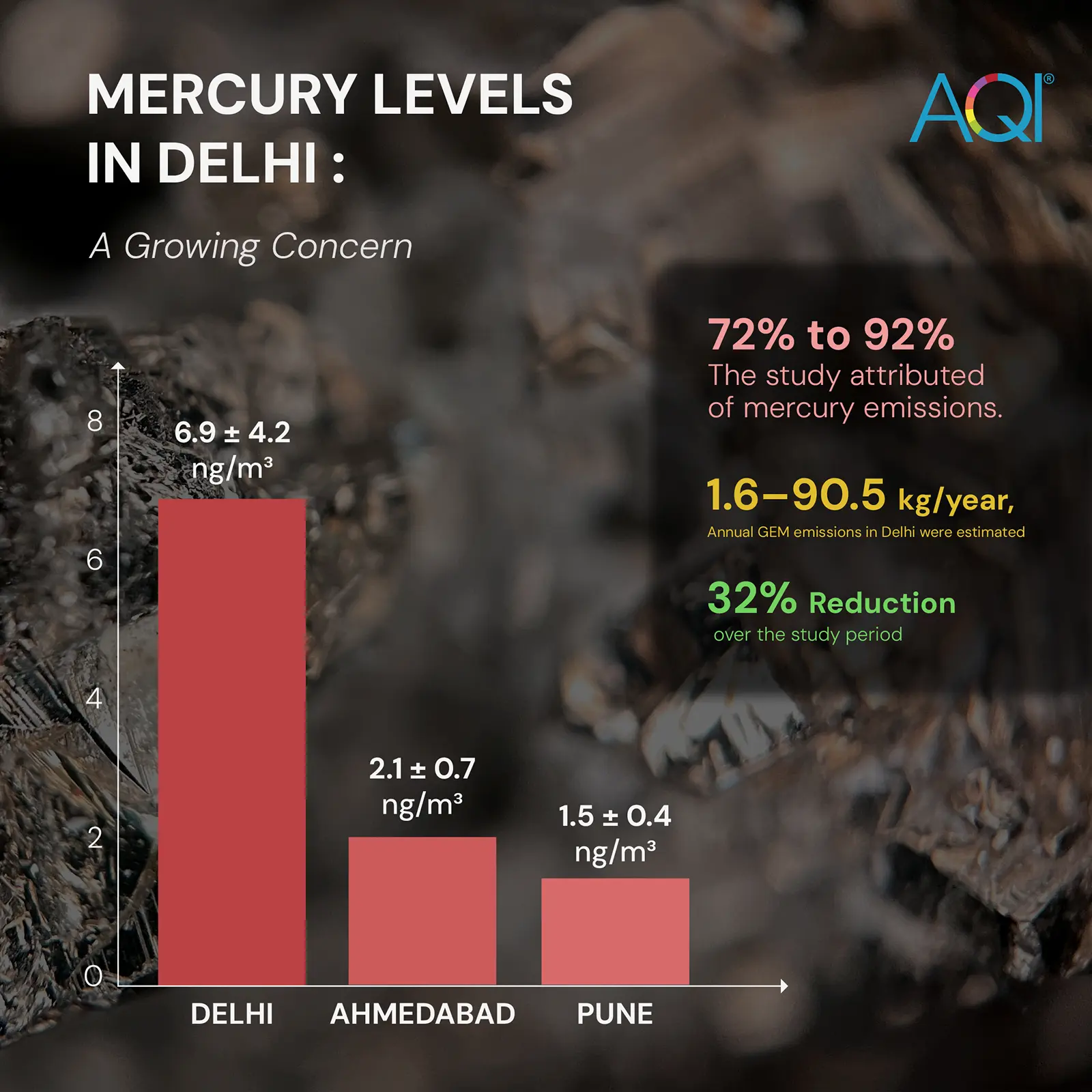

2018 से 2024 तक किए गए अध्ययन से पता चला कि दिल्ली की हवा में अध्ययन किए गए तीन भारतीय शहरों में सबसे अधिक पारा सांद्रता पाई गई, जो वैश्विक औसत स्तर से काफी ऊपर थी। दैनिक औसत गैसीय एलिमेंटल पारा (GEM) सांद्रता दिल्ली (6.9 ± 4.2 ng/m³) में सबसे अधिक थी, इसके बाद अहमदाबाद (2.1 ± 0.7 ng/m³) और पुणे (1.5 ± 0.4 ng/m³) का स्थान रहा। दिल्ली में पारे का यह उच्च स्तर वायुमंडलीय स्थिरता और कम सीमा-परत ऊँचाई की स्थितियों से मेल खाता है, जो स्थानीय उत्सर्जन स्रोत का संकेत देता है।

अध्ययन ने पाया कि 72% से 92% पारा उत्सर्जन मानव गतिविधियों से था, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन, औद्योगिक गतिविधियों और वाहन उत्सर्जन से। प्राकृतिक योगदान का अनुमान 8% से 28% के बीच रहा। दिल्ली में वार्षिक GEM उत्सर्जन का अनुमान 1.6–90.5 किग्रा/वर्ष रहा, और अध्ययन अवधि में 32% की कमी आई, जिससे उत्सर्जन नियंत्रण उपायों की संभावित प्रभावशीलता का पता चलता है।

क्या दिल्ली में पारा वायु प्रदूषण सचमुच खतरनाक है?

हाँ, पारा प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। यद्यपि अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में पारे के लंबे समय तक संपर्क के लिए खतरे का अनुपात (HQ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सीमा से नीचे रहा, लेकिन उच्च स्तर फिर भी चिंता का विषय हैं। पारे के संपर्क से कई स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे:

- तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव: पारा तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे कंपन, याददाश्त की कमी और मूड में उतार-चढ़ाव जैसे लक्षण हो सकते हैं।

- गुर्दे की क्षति: अकार्बनिक पारे के संपर्क से गुर्दों को नुकसान हो सकता है।

- श्वसन समस्याएँ: पारे की वाष्प को साँस में लेने से श्वसन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

- त्वचा और आँखों में जलन: पारे के सीधे संपर्क से त्वचा पर चकत्ते और आँखों में जलन हो सकती है।

ये स्वास्थ्य प्रभाव शहरी वातावरण में पारा प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

पारा वायु प्रदूषण का तुलनात्मक विश्लेषण: दिल्ली, अहमदाबाद और पुणे

हाल ही में जर्नल Air Quality, Atmosphere & Health में प्रकाशित एक अध्ययन ने दिल्ली में पारा वायु प्रदूषण के बारे में चिंताजनक निष्कर्ष उजागर किए। इस अध्ययन ने अहमदाबाद और पुणे में भी पारा स्तर की निगरानी की। जहाँ दिल्ली ने सबसे अधिक पारा सांद्रता दर्ज की, वहीं अहमदाबाद और पुणे में भी महत्वपूर्ण स्तर पाए गए, जो भारतीय शहरों में पारा प्रदूषण की व्यापक प्रकृति को दर्शाते हैं। GEM और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) के बीच सहसंबंध से पता चलता है कि दहन-आधारित शहरी उत्सर्जन, विशेष रूप से कोयला और औद्योगिक स्रोत, इन शहरों में पारा प्रदूषण के मुख्य कारक हैं।

दिल्ली में पारा वायु प्रदूषण के संपर्क से आपके स्वास्थ्य को कैसे नुकसान हो सकता है?

उच्च पारा स्तर के अल्पकालिक संपर्क से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएँ:

- तीव्र श्वसन संकट: अचानक सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न, सर्दी/खाँसी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

- तंत्रिका संबंधी लक्षण: अल्पकालिक संपर्क से सिरदर्द, चक्कर और मूड में बदलाव जैसे लक्षण हो सकते हैं।

दीर्घकालिक संपर्क से हो सकते हैं:

- क्रोनिक तंत्रिका विकार: लंबे समय तक पारे के संपर्क से स्थायी तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है, जो मोटर डिसफंक्शन या संज्ञानात्मक कमी का कारण बन सकता है।

- गुर्दे की बीमारी: लंबे समय तक संपर्क से गुर्दे की विफलता, गंभीर संक्रमण या अन्य समस्याएँ हो सकती हैं।

- विकास पर प्रभाव: गर्भवती महिलाओं में पारे का संपर्क भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है, जिससे बच्चों में विकास में देरी और संज्ञानात्मक समस्याएँ हो सकती हैं।

ये स्वास्थ्य जोखिम कड़े वायु गुणवत्ता निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

निष्कर्ष

हालिया अध्ययन ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू उजागर किया है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता: पारा प्रदूषण। यद्यपि कण प्रदूषण और वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन पारा प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष रणनीतियों की आवश्यकता है, जिनमें शामिल हैं:

- सुदृढ़ निगरानी: शहरी क्षेत्रों में पारा स्तर की निगरानी के लिए व्यापक प्रणाली लागू करना।

- उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक: उद्योगों और बिजली संयंत्रों में स्वच्छ तकनीकों को अपनाकर पारा उत्सर्जन कम करना।

- जन जागरूकता अभियान: पारा प्रदूषण के स्रोतों और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जनता को जागरूक करना।

सक्रिय कदम उठाकर, दिल्ली पारा प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम कर सकती है और अपने निवासियों के लिए समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।